为响应青春文明实践活动号召,助力乡村振兴战略落地生根,江西科技师范大学“碳”索新农村社会实践队于2025年6月27日至7月3日深入牛岭村及其周边社区,开展“万名大学生进千站”文明实践志愿服务活动。本次活动以青春之力探索农村发展新路径,用实际行动为村民排忧解难,让青春在基层一线绽放绚丽之花。

访农家院落,听乡土民声

实践队初入牛岭村,便带着“摸清家底、找准需求”的目标,开启入户调研之旅。实践队队员们沿着蜿蜒的青石板路走进田间地头、农家院落,与老党员、留守老人促膝长谈,耐心倾听村民心声,从生活难题到发展期盼,逐一悉心记录整理。通过与100余户村民的深入交流,实践队成功架起与村民的“连心桥”,为后续精准服务找准方向,为乡村振兴策略的制定提供一手资料。

挥锄头镰刀,干田间实事

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”实践队迅速行动,化身“田间帮手”。在村民的蔬菜地里,实践队队员们拿起镰刀、锄头,顶着烈日除草松土,累计清理杂草面积达200平方米;在村集体的闲置地块上,大家合力翻耕土地,整理出300平方米的可利用农田。看着整齐的田垄和清理干净的杂草,村民们露出满意的笑容。实践队队员们用双手接过农具,用汗水践行“为群众办实事”的承诺,让志愿精神在泥土里生根发芽。

承非遗技艺,续文化根脉

在投身劳动之余,实践队高度重视牛岭村文化传承,积极探索非遗技艺的保护与创新。村里的豆腐制作技艺、芭茅扫帚编织术以及古老的算盘制作与使用技艺,均为流传百年的非物质文化遗产,如今却面临后继乏人的困境。对此,实践队不仅深入学习豆腐制作技艺,还探寻算盘的奥妙,感受“一磨一煮见匠心”的传统智慧,领略“一珠一档藏玄机”的计算智慧,见证“一捆一扎皆生活”的民间巧思,为非遗技艺的传承注入青春力量。

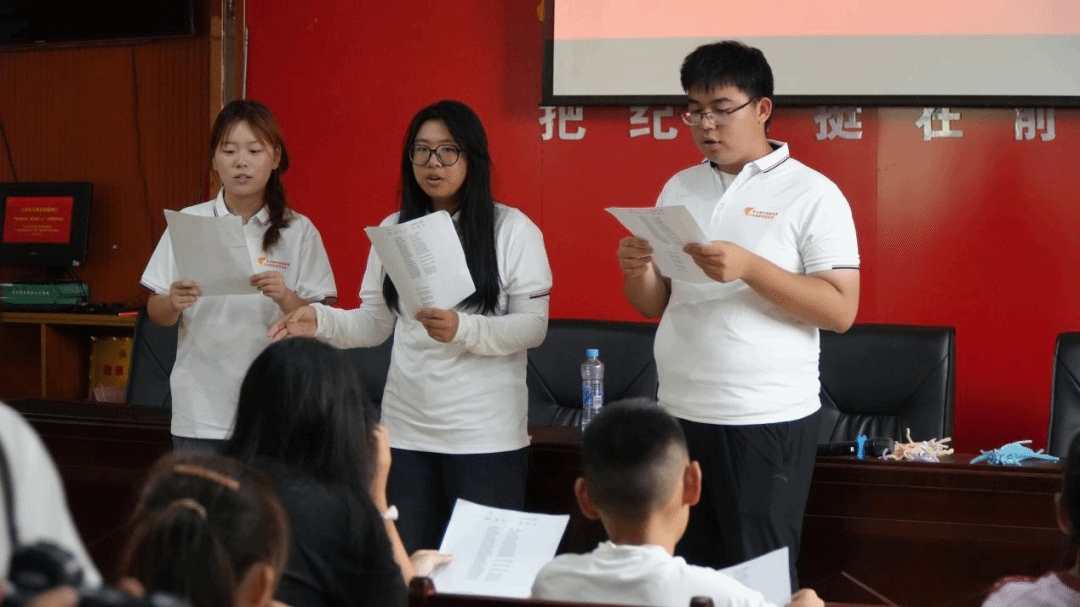

进社区院落,传温暖新知

实践队的服务之旅从牛岭村延伸至东方红社区,将关爱与知识送至居民家门口。社区活动中心内,趣味课堂趣味十足:孩子们学习扭扭棒手工,制作出250余件蝴蝶、花朵等手工艺品;老人们学习拓染技艺,将树叶纹样印在布上,制作出50余件独具特色的拓染作品。课堂之外,实践队队员分组行动:向老人讲解保健品诈骗、虚假中奖等常见骗局,手把手教其识别陷阱,提升防诈骗意识;给孩子们讲解防溺水知识,演示自救技巧,并用动画短片强化其安全意识,累计开展安全教育活动3场,覆盖居民150余人。

从牛岭村的田间劳作到东方红社区的课堂服务,从非遗传承到安全科普,实践队用脚步丈量责任,用双手传递温暖。此次活动不仅是一次实践锻炼,更是青年与基层的“双向奔赴”——实践队队员们在服务中成长,群众在关爱中受益。未来,这支队伍将继续深耕基层,聚焦乡村振兴领域的深化实践,让青春之花在乡村振兴与社区治理的广阔天地持续绽放,让文明实践的种子结出更多幸福果实,用智慧与热忱谱写新时代的“山乡发展”交响曲。